Catherine Vadon est l’une des plus grandes océanographes. Elle vient de publier, chez Arkhé, Histoire des Abysses, de l’Antiquité à nos jours. Un livre passionnant. Elle évoque pour Dis-Leur ! les abysses de Méditerranée. Les enjeux sont d’avenir, de la géopolitique des grands fonds aux médicaments jusqu’aux super-pouvoirs de l’ADN environnemental…

Pourquoi écrire un livre sur les abysses ?

Catherine Vadon : Je suis océanographe. J’ai un doctorat d’océanographie que j’ai d’ailleurs préparé à la station marine de Villefranche-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Il portait sur les herbiers de Posidonies ; je suivais en particulier des populations de crabes pour mettre en évidence le rôle de l’herbier-nurserie ; en tant que zone refuge et les mouvements de ces populations entre l’automne et le printemps. J’ai ensuite intégré le Muséum d’histoire naturelle, à Paris, en biologie marine – que j’ai quitté il y a deux ans – en menant des campagnes océanographiques un peu partout.

J’ai fait notamment partie d’une équipe qui travaillait sur les faunes profondes de l’Indo-Pacifique. J’ai ensuite orienté mon travail sur la diffusion des connaissances. J’ai travaillé aussi au département des Grandes Galeries de l’Evolution et publié une vingtaine de livres grand public. L’éducation à l’océan des enfants est un vrai problème en France.

Alors, pourquoi un bouquin sur les abysses ? Je voulais raconter cette lente descente vers les grands fonds avec une vision d’océanographes de terrain. C’est pour cela que j’explique beaucoup comment cela se passe en pratique… Par ailleurs, le mot abysses n’a même pas de définition scientifique. C’est l’un des mots les plus difficiles à définir.

Les abysses, dans l’imaginaire collectif, sont très présents. De l’Antiquité au cinéma en passant par Jules Verne. C’est une planète encore à découvrir…

Catherine Vadon : Il y avait une envie. Ce livre aurait pu faire trois tonnes. Il a fallu faire des choix, parler des grandes étapes. Pendant l’Antiquité, il y avait des pêcheurs de perles et d’éponges qui descendaient, déjà, à 25 mètres, au péril de leur vie. À l’approche des côtes, il mesurait la profondeur avec un fil à plomb mais cela faisait moins de 100 mètres. On n’avait aucun moyen d’en savoir davantage…

Comme c’était l’inconnu ; que c’était noir, froid et profond, on s’imaginait que c’était peuplé de créatures effrayantes. D’ailleurs, la mythologie expliquait que Poséidon vivait dans les profondeurs avec son fameux char, ses coursiers. Et les marins, en surface, étaient effrayés – et il y avait de quoi – par les tempêtes et, disaient-ils, des drôles de bestioles qui sortaient des grands fonds, en particuliers des bras-tentacules…

Extrait : “L’évêque norvégien Erik Pontoppidan décrit les ascensions périodiques du kraken, un céphalopode géant dont la partie supérieure du dos atteint 2,7 kilomètres de longueur et qui étreint de ses bras multiples les imprudents qui n’ont pas pu fuir à temps. C’est en sondant, dit-il, que les pêcheurs le repèrent. Lorsque la sonde indique 4 à 5 mètres, là où la profondeur est habituellement de plus de 100 mètres, c’est qu’un kraken nage entre deux eaux, montant vers la surface. Il se montre alors suffisamment, bien que tout son corps n’apparaisse pas, ce qu’aucun œil humain n’a probablement jamais vu.”

Peut-on dire que ces abysses sont des lieux-refuges ?

Catherine Vadon : C’est vrai que quand on fait de la plongée, on n’est plus sur la planète Terre. On est absolument ailleurs et complètement tourné vers ce milieu qui nous entoure, complètement étranger à nous et fascinant. La plongée, c’est un transport ailleurs. De là à être un refuge je ne le ressens pas comment cela mais peut-être que d’autres le ressentent. C’est une évasion, oui. Le mot refuge peut être par ailleurs utilisé pour des animaux qui sont au cours de millions d’années d’évolution descendus dans les profondeurs pour fuir certains prédateurs et là, le terme refuse peut être utilisé.

Extrait : “On ne s’attendait pas à découvrir des gisements de sel sur les plaines abyssales de la Méditerranée. Cette découverte a été considérée par certains comme la preuve que son fond faisait autrefois partie du continent mais qu’il avait sombré dans l’abîme, reconnaissant là le continent perdu de l’Atlantide. Comme les dialogues de Platon l’avaient décrit : “Et dans le court espace d’une nuit, l’Atlantide s’engloutit dans la terre entrouverte”.

Vous qui avez beaucoup plongé en Méditerranée, vous savez qu’elle est polluée ; qu’elle ne va pas bien. Que faut-il faire ? L’espoir est-il de mise ?

Catherine Vadon : Derrière l’espoir, il faut surtout se battre. Quand on voit tous ces plastiques ; on parle de 10 à 12 millions de tonnes rejetées chaque année dans la Méditerranée, c’est juste effrayant. Des résidus de bouteilles en plastiques ; les additifs que l’on rajoute pour que le plastique soit plus souple et qui sont des perturbateurs endocriniens qui dérèglent les hormones des organismes. C’est très grave.

C’est de l’éducation qu’il faut faire massivement. Les gamins doivent bénéficier d’une éducation à l’environnement bien plus sérieuse. Les petits, quand on leur explique quelque chose, ils prennent tout. Ce qu’on leur apprend, ce n’est pas assez. Il faudrait pouvoir faire en sorte qu’un gamin soit outré qu’une bouteille plastique soit dans l’eau ou sur une plage. Comme nous on peut l’être. Aujourd’hui, je ne sais pas si les jeunes sont assez sensibilisés à ce problème numéro 1 qu’est le plastique, bien avant tous les autres problèmes.

Les sardines sont de plus en plus petites. C’est dû aux planctons qui lui même n’irait pas très bien. Sa quantité et sa qualité en souffriraient. Dans la nature, dès que l’on touche à un élément, il y a des répercussions sur toute la chaîne alimentaire.

Que pouvez-vous nous dire sur les abysses en Méditerranée ?

Catherine Vadon : Déjà, quelques éléments dont le point le plus profond qui se situe à 5 100 mètres de profondeur. C’est le point dit “Calypso” qui se trouve en Grèce au large de sa côte ouest. Le prince de Monaco y est d’ailleurs descendu en 2020 avec un sous-marin DSV Limiting Factor. Et toute la partie orientale de la Méditerranée est formée de bassins assez profonds, jusqu’à 4 000 mètres.

Ensuite, dire que sa structure est liée à son histoire géologique. Et notamment l’épisode très important qui s’est passé il y a 6 millions d’années que l’on appelle la crise de salinité messiniène : la Méditerranée s’est à cette époque vidée à cause de chocs de plaques tectoniques qui ont empêché le passage de l’eau avec l’Atlantique. C’est incroyable. Pendant quelques millions d’années, il s’est déposé des évaporites, c’est-à-dire du sel (un million de kilomètres cubes ! Ndlr). Et que l’on arrive à retrouver avec des drones en descendant profond. C’est une particularité.

L’autre particularité, c’est que dans le Sud de la Méditerranée, il y a une grande zone de subduction, c’est-à-dire d’instabilité du sol – qui peut inquiéter certaines populations, notamment chez nous sur la Côte d’Azur – avec la plaque africaine, au Sud, qui glisse sous la plaque eurasienne au Nord. La ligne passe par Afrique du Nord ; Sicile, jusqu’aux côtes les plus orientales.

Extrait : “Cette crise salinité messinienne provoqua l’extermination complète de la faune et de la flore au fond de cette cuvette, profonde de quelque 3 000 mètres. Au début du Pliocène, il y a 5 à 3 millions d’années, lors d’un événement tectonique connu sous le nom de déluge du Zancléen, les eaux de l’Atlantique trouvèrent un chemin à travers l’actuel détroit de Gibraltar et inondèrent rapidement le bassin asséché.”

Extrait : “Dévalant à un rythme d’environ 40 000 kilomètres cubes par an, les chutes de Gibraltar étaient cent fois plus grandes que les chutes de Victoria et mille fois plus imposantes que celles du Niagara. Même avec un afflux aussi impressionnant, il fallut plus de cent ans pour remplir la Méditerranée vide. Quel spectacle ! » Il fallut aussi quelques millions d’années pour que la sédimentation en Méditerranée reconstruise ses pentes et ses plateaux jusqu’aux configurations actuelles, et que la faune la recolonise à partir de l’Atlantique.”

Vous dîtes notamment par rapport aux organismes-médicaments : “Nos océans, nos sauveurs.” Peut-on dire cela de la Méditerranée ?

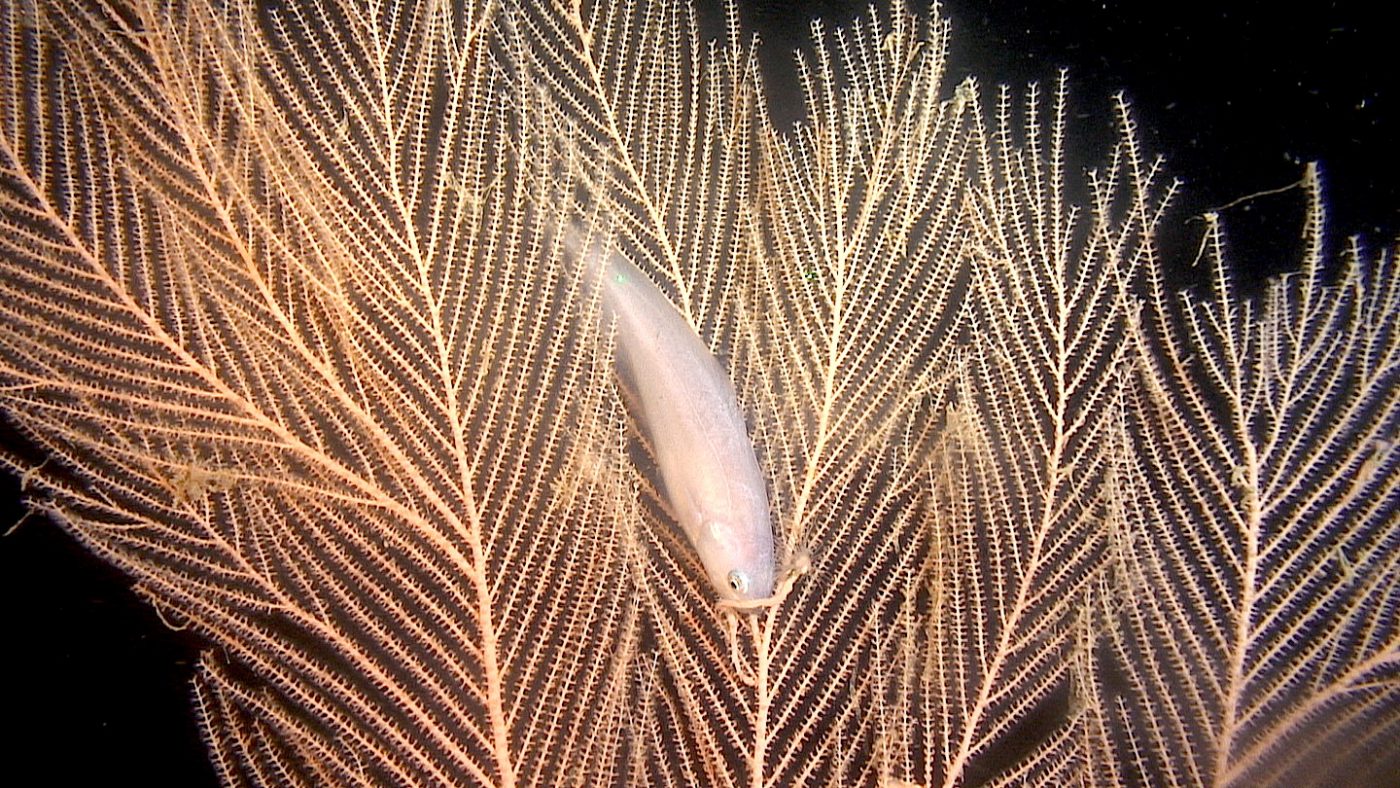

Catherine Vadon : Tous les organismes fixés au fond, éponges, gorgones…, en fait, tous émettent des substances, des métabolites, pour se défendre face à des prédateurs. On s’aperçoit qu’elles peuvent être utiliser en pharmacopée pour lutter contre des tumeurs, toutes sortes de maladies. Quand on dit que la Méditerranée est en mauvais état, c’est vrai.

Mais, si on se rappelle l’expédition en 2019 de Laurent Ballesta, biologiste et photographe héraultais, : une plongée incroyable à saturation {soumis à une pression 13 fois supérieure à la normale pour avoir beaucoup de temps pour observer les écosystèmes, Ndlr}. Vraiment incroyable. En risquant sa santé, eh bien on y voit de très beaux fonds, du coralligène, des gorgones…

Ils étaient trois et sont descendus à 120 mètres de profondeurs. Les photos qu’il y ont faites sont quelque part rassurantes : on a l’impression d’un écosystème qui va plutôt bien avec des poissons, etc. L’état de la Méditerranée est peut-être donc à nuancer. La faune peu profonde se prend toute la pollution, même atmosphérique. Mais peut-être qu’au fond ce n’est pas aussi catastrophique ?

Je ne dis pas qu’en profondeur, les organismes ne souffrent pas du plastique, mais pour l’instant, ça a l’air de vivre. Ces photos sont vraiment intéressantes. Il ne savait pas ce qu’ils allaient trouver. Ce ne sont pas des profondeurs importantes pour un chalut ou une drague mais on n’envoie pas un chalut sur des jolis fonds comme ça ; Ballesta y est allé en toute discrétion.

Quels sont les animaux remarquables dans les canyons, les abysses de Méditerranée, comme les incroyables tardigrades des océans ?

Catherine Vadon : Il y en a partout. Le tardigrade est un animal qui est adapté à résister à des facteurs qui n’existent pas sur la planète ! C’est à se demander si son ADN qui résiste même aux rayons cosmiques ne viendrait pas d’ailleurs. C’est intéressant.

Extrait : “Longs de moins d’un millimètre, leurs 1 300 minuscules espèces ont colonisé les habitats les plus diversifiés de la planète, jusqu’aux fonds abyssaux couverts de nodules polymétalliques. Séchez-les et ils resteront en état de cryptobiose pendant des décennies jusqu’à ce qu’ils reçoivent à nouveau de l’eau. Cette capacité est courante chez les graines de plantes, mais très peu d’animaux peuvent survivre à la dessiccation. En fait, les tardigrades peuvent survivre à tous les extrêmes : températures allant du zéro absolu à celle de l’ébullition de l’eau, pressions extrêmement basses ou élevées. Leur capacité à résister à tout pourrait être utile aux études astrobiologiques ! Les scientifiques ne cherchent pas seulement des traces de vie en dehors de la Terre, mais ils essaient aussi de savoir quels organismes terrestres pourraient survivre sur d’autres planètes. C’est ce que l’on nomme la panspermie…”

Par ailleurs, dans les abysses, on peut y envoyer non seulement des submersibles mais aussi des drones sous-marins. On arrive à faire des photos d’êtres extraordinaires, notamment des poissons. Dans le Pacifique, on s’aperçoit qu’il n’y a plus de poissons au-delà de 8 000 mètres de profondeur. Une barrière invisible. C’est sans doute au niveau de la biochimie qu’il se passe quelque chose. Et parmi les poissons les plus extraordinaires, il existe un poisson, un liparis, dont le crâne n’est pas soudé. Il n’est pas très grand ; il est en partie recouvert de mucus, le tout, pour résister aux pressions.

Et les champs incroyables de poulpes – animal dont nous raffolons ici – que vous évoquez ?

Catherine Vadon : (J’adore en manger !). Cela se passe au large de la Californie, des milliers de poulpes femelles s’y rassemblent pour incuber. Pourquoi ? Il y a des suintements chauds qui sortent du sol volcanique et qui réchauffent de quelques degrés la température de l’eau ;cela leur permettrait de raccourcir leurs temps d’incubation, de 56 à 18 mois. Ce qui in fine donnerait plus de chances de survie à leur oeufs. En Méditerranée, je n’ai pas connaissance de ce phénomène.

Nous allons avoir des champs d’éoliennes flottantes en mer, qu’en pensez-vous sur la vie marine ?

Catherine Vadon : Les éoliennes, telles qu’elles sont faites aujourd’hui, c’est juste catastrophique. Au Croisic, on a un joli champ en face qui bousille complètement le paysage et pour ce faire, il fallu déverser des tonnes et des tonnes de béton pour un résultat dont on nous cache la réalité : en fait, on ne sait pas exactement la quantité d’électricité que ça fournit… Au nom de l’écologie, on détruit les fonds marins ! C’est quoi ? C’est aberrant. Déjà en Méditerranée, elles seront flottantes, c’est plus intelligent.

Un chercheur de l’Ifremer présentait récemment sur les 15 ans à venir plein de projets différents d’éoliennes. La question que j’ai posée c’était : quelle urgence y avait-il de créer ce champ d’éoliennes devant Guérande, haut lieu du patrimoine ? Pourquoi n’a-t-on pas attendu quatre ou cinq ans pour y faire des flottantes ? On me dit que je suis pessimiste ; que faune et flore reviennent ensuite. Oui, bien sûr. On aura des crabes verts, du homard mais on va banaliser faune et flore.

Pareil pour les méduses qui sont de plus en plus envahissantes qui vont pouvoir se fixer sur les futures éoliennes en Méditerranée ?

Catherine Vadon : Cela va être le support en effet de toute une faune dont la méduse qui a une période fixée avant de devenir pélagique. Et à tout autre organisme. Mais je suis anti-éolienne telles qu’elles sont faites aujourd’hui.

Propos recueillis par Olivier SCHLAMA

👉 UN DON POUR SOUTENIR NOS JOURNALISTES !

L’information a un coût. En effectuant un don, vous réduisez, en plus, votre impôt en soutenant les journalistes indépendants de Dis-Leur ! à partir de 1 € et défiscalisé à 66% !

Après notre premier prix un concours national organisé par le ministère de la Culture en 2018 devant 500 autres medias, après l’installation de bandeaux publicitaires en 2019, après avoir été agréés entreprise de presse, nous lançons en collaboration avec le syndicat de la presse numérique (Spiil) un appel aux dons. Merci pour votre générosité et merci de partager largement !

À lire également sur Dis-Leur !

Sciences : Il y a cinq millions d’années, la Méditerranée était un désert de sel… Et demain ?

Méditerranée : Les premières éoliennes flottantes au large d’Agde et de Port-la-Nouvelle pour 2031 !