Comprendre pourquoi les populations de palourdes se sont effondrées et évaluer la capacité de la lagune de Thau à fournir des larves de ce bivalve : c’est le but d’un vaste plan de recherche piloté par l’Ifremer associant des chercheurs sur des années. L’écosystème est sans doute à la recherche d’un nouvel équilibre.

Les palourdes subliment un simple plat de pâtes ; se dégustent en apéro ; en persillade… Mais, depuis des années, c’est la soupe à la grimace, s’agissant de notre palourde locale : de plus en plus introuvable. Certes, on en trouve sur les étals mais c’est souvent une espèce cousine asiatique. Un projet scientifique court jusqu’en 2027 pour comprendre pourquoi la palourde vernaculaire a quasiment disparu et imaginer la possibilité de réensemencer la lagune de Thau. C’est une recherche sur la palourde locale et plus précisément sur la fonction écologique de la lagune de Thau pour savoir si ce milieu fournit des larves de palourdes. “Il s’agit ensuite de suivre ces larves pour comprendre de quoi elles meurent”, décrypte Franck Lagarde, de l’unité Marbec de l’Ifremer, à Sète.

“On aime travailler avec les élèves du Lycée de la Mer, y compris parce qu’au moins la palourde d’ici ne sera pas oubliée..” Chercheur à la station Ifremer, à Sète, Franck Lagarde travaille depuis des années sur ce mollusque qui fut jadis une manne financière pour les pêcheurs. Il s’y est attaché comme s’y sont attachés les autochtones. Cela fait partie de notre culture.

“Dans l’étang de Thau, la population de palourdes autochtones, les fameuses grises, est vraiment résiduelle”

“Actuellement, à peine une centaine de pêcheurs ont une licence pour ramasser la palourde mais seulement une dizaine le font”, explique Franck Lagarde, précisant que sous le vocable de palourdes, existent plusieurs espèces de coquillages. Même raisonnement pour les fameuses clovisses (de l’occitan : fermer), mets indépassable à la poêle, avec de l’ail… “Dans l’étang de Thau, la population de palourdes autochtones, les fameuses grises, est vraiment résiduelle”, pose Sylvie Lapègue, généticienne à l’Ifremer, que la “reine des palourdes”, n’est pas celle que l’on peut voir dans d’autres bassins de production, “l’asiatique”.

“Sur 17 sites historiques de production de huit pays d’Europe (Espagne, Italie, Portugal…), 14 sont en déclin”

Ce programme intervient alors que la pêche au chalut vit une crise profonde, doublée d’une crise de la conchyliculture et même celle, récente, des huîtres creuses lourdement décimées par un herpès, etc., La palourde locale (ruditapes decussatus) tente, elle, un come-back. Sans forfanterie. Le revival n’est pas gagné d’avance pour l’or gris de Méditerranée. À une époque, pas si lointaine, plusieurs centaines de pêcheurs s’activaient pour ramasser ce trésor qui attendait, notamment sur les “tocs”, ces bancs qui abritaient de nombreuses colonies de palourdes.

Pour se donner toutes les chances, il fut décidé, y compris après l’échec d’un réensemencement, il y a quelques années, de se lancer dans un gros travail collaboratif piloté par l’Ifremer avec la prud’homie des pêcheurs, le Cépralmar, le Syndicat mixte du bassin de Thau pour comprendre ce qui est à l’oeuvre dans la disparition des populations de ce bivalve, si apprécié.

Le projet scientifique, baptisé PALRNJ, mobilise à lui seul 300 000 €. Le but des 25 chercheurs associés (écologie, génétique…) : comprendre pourquoi, depuis les années 2000, ce coquillage emblématique a disparu de la lagune de Thau et tenter d’y remédier. Il y a quelques jour, hasard du calendrier, était organisé à Arcachon un symposium avec 110 chercheurs du monde entier qui ont fait le même constat : les populations de ces bivalves se sont effondrées partout ou presque : “Sur 17 sites historiques de production de huit pays d’Europe (Espagne, Italie, Portugal…), 14 sont en déclin”, souligne Franck Lagarde.

Plusieurs facteurs pourraient être à l’oeuvre

Sans doute qu’il n’y a pas une seule explication à la quasi-disparition de la palourde. Mais que plusieurs facteurs, conjugués ensemble, ont fait dépérir ce coquillage si fin. La température de l’eau qui grimpe ? La palourde résiste jusqu’à une eau de 30 degrés mais, indirectement, cela a un effet sur le phytoplancton dont elle se nourrit ; cela a peut-être eu une incidence surtout si la hausse des température se combine avec d’autres facteurs qui interagissent négativement sur son écosystème. Notamment l’oligotrophisation de l’étang : en clair, son appauvrissement en éléments nutritifs. C’est l’inverse d’une eutrophisation.

L’enjeu est aussi d’évaluer la possibilité de réensemencer une partie de l’étang de Thau si c’est possible et dans quelles conditions. “Peut-être que leur habitat ne leur est plus aussi favorable ?” avance encore Franck Lagarde.“Pour cela, il nous faut comprendre de quoi les palourdes meurent et étudier leur reproduction.” Une maladie peut être aussi à l’oeuvre.

“L’écosystème est sans doute à la recherche d’un équilibre”

L’étang de Thau, qui n’est plus classé en “A” par les autorités sanitaires – qui permettait, grâce à cet état sanitaire parfait, jusqu’à la fin des années 1990 – de vendre les productions sorties de l’eau directement au consommateur. Mais la lagune a bénéficié de politiques publiques importantes – notamment la mise aux normes de stations d’épuration – pour lui redonner une meilleure santé et éviter les terribles malaïgues, eutrophisation mortelle de la lagune. Cela a très bien marché.

Mais, parfois, le mieux est aussi l’ennemi du bien. La palourde bénéficie dans l’étang de Thau, comme dans d’autres sites depuis des décennies, de moins d’apports d’azote et de phosphore. Ce qui est une bonne chose d’un côté mais cela amène moins de nutriments à la palourde. Est-ce une raison majeure de la disparition de la palourde locale dans l’étang de Thau où il ne reste que la “jaune”, plus petite ? “Cet écosystème est sans doute à la recherche d’un équilibre à trouver”, résume Franck Lagarde, précisant “qu’il ne reste que quelques petites colonies, ce qui les rend encore plus vulnérables. Surtout quand des particuliers la ramasse, ce qui est interdit”.

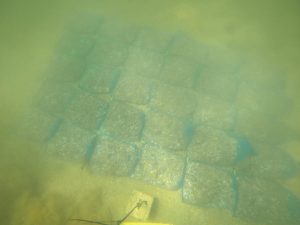

180 pochons de captage divisés en six sites d’anciens gisements de palourdes dans l’étang de Thau

Pour bien étudier le phénomène à l’oeuvre, 180 pochons de graviers, un milieu favorable à la palourde, ont été disséminés sur six sites, anciens gisements de palourdes. Des poches qui protègent les larves, que l’on espère voir s’y fixer en nombre, à l’abri de ses prédateurs. Devant l’Ifremer, au Lycée de la Mer, sur des lieux dit dans l’étang : Le Fer à Cheval, le Chameau, à Balaruc-les-Bains ; à Mèze et Marseillan. “Nous allons ouvrir une première fois ces pochons en novembre ; puis tous les trois mois pendant trois ans pour voir comment cela évolue”, confie Sylvie Lapègue, généticienne à l’Ifremer. Déjà, bonne nouvelle : il y a du captage : des larves de palourdes se fixent dans les pochons ; une vingtaine l’on accompli sur l’un des 30 posés devant l’Ifremer, par exemple.

Un plan global d’une dizaines d’actions de recherche

Ce projet fait partie d’une dizaine d’actions de recherche autour de la palourde. Franck Lagarde :“J’aurais aimé tout faire en quatre ans mais cela coûtait trop cher. Ce projet de recherche fait partie d’un programme d’actions plus vaste, baptisé Arceli, et qui court sur une dizaine d’années. L’acronyme signifie en occitan petite palourde ou clovisse et aussi : A la Recherche des Causes de l’Effondrement des Palourdes en Lagune et sa restauratIon future.”

Enquête menée auprès des professionnels

Franck Lagarde précise : “L’ampleur de la tâche nécessitait qu’il y ait plusieurs actions qui se succèdent. Une dizaine au total, précise-t-il. L’une des premières actions avait été cette enquête socio-économique et anthropologique sur la perception de l’effondrement des populations de palourdes auprès des professionnels.” Résultat, dix-sept hypothèses avaient été émises en 2023 dont la surexploitation de l’espèce. “Ce qui a pu jouer, c’est que les populations ayant trop diminué, cela n’a pas suffit à ce qu’elles se reconstituent naturellement“, analyse Sylvie Lapègue. Contre-exemple : l’étang de Berre où il y a… surpopulation de palourdes mais du Pacifique, ruditapes philipinarum.

Vers l’étude du phytoplancton

Autre action qui avait été lancée dans le cadre d’Arceli, Palteva, diagnostic des populations dans la lagune de Thau pour vérifier cet effondrement décrit par les pêcheurs (80 000 €) qui démontre qu’il y a en revanche beaucoup de palourdes jaunes (polititapes aureus) qui restent de petites tailles. “Certains pêcheurs nous disaient : “Les palourdes ne grandissent pas.” En fait, c’est une autre espèce différente de la locale”, confie encore Sylvie Labègue.

“Ensuite, reprend Franck Lagarde, nous avons eu un programme, Paldiag, pour du diagnostic génétique, financé par l’Ifremer à hauteur de 20 000 €.” L’étape suivante ? “J’aimerais vérifier d’ici 2028 avec des collègues bretons pour étudier et suivre le phytoplancton dont se nourrit la palourde.”

“Dès lors que l’étang a été assaini ça a joué contre la palourde”

Le prud’homme major de l’étang de Thau depuis 23 ans, pêcheur depuis 50 ans, Jean-Marie Ricard n’a pas de mots assez forts pour décrire l’action de l’Ifremer. “Cela fait dix ans que je travaille avec Franck Lagarde. On a réussi à avoir des aides de la préfecture de l’Hérault. Dès lors que l’étang a été assaini ça a joué contre la palourde.” Pour lui, l’herpès, qui décime les huîtres, a aussi joué un rôle négatif sur la palourde. “Dès que ce virus est apparu, des dizaines de pêcheurs à Bouzigues, Mèze et Marseillan. Ils m’ont tous appelé en me disant : “Il n’y a plus un “trou !” Raccourci pour dire que la palourde qui s’enfouit dans le sable, forme un trou pour pouvoir filtrer l’eau.

“Une paire d’heures de pêche juste pour accompagner une assiette de pâtes !”

Il fut un temps où le nombre de pêcheurs de palourdes flirtait avec le millier de licenciés à une époque où il se ramassait entre 7 et 10 tonnes par semaine ! “ça partait en Espagne, en Italie ; il y avait plus de 15 mareyeurs. “Quand je suis arrivé à la prud’homie, on était encore 400 qui pêchions la palourde. Aujourd’hui, nous sommes une cinquantaine de pêcheurs et 47 pêcheurs conchyliculteurs. Seuls, une dizaine pêchent encore la palourde. Quand on dit “palourde de l’étang de Thau,” c’est faux à 200 % : ça n’existe plus ! Il n’y en a pas. Le peu de palourdes qu’il y a se pêchent dans pas d’eau, dans 30 cm et 40 cm. Un peu à Bouzigues ; un peu à Mèze ; Marseillan et Pont-Levis. Une paire d’heures de pêche juste pour accompagner une assiette de pâtes ! La palourde qui est vendue, elle vient d’Italie, de Bretagne ou de Berre. Sauf que ce n’est pas de la palourde locale.” Avec un motif d’espoir : “Cela fait deux ans que l’on trouve de la praire. Il s’est pêché peut-être entre 300 kg et 500 kg de praires. avant, il n’y en avait pas…”

“C’est aussi un pan de l’identité et de l’économie lagunaire qui s’est trouvé fragilisé”

Directrice de la station Ifremer de Sète, Maria Ruyssen résume : “La lagune de Thau a connu un effondrement spectaculaire des stocks de palourdes européennes : de près de 400 tonnes produites dans les années 1990 à des débarquements aujourd’hui inférieurs à une tonne déclarée. Cette disparition a entraîné une réduction drastique du nombre de pêcheurs actifs, passés de plus de 200 à une dizaine seulement, contraints de diversifier leurs activités vers d’autres espèces ou métiers. Au-delà d’un constat biologique, c’est aussi un pan de l’identité et de l’économie lagunaire qui s’est trouvé fragilisé.”

Trafic de palourdes devant la justice à Aix-en-Provence

Avec des convoitises importantes qui ont même engendré vols et trafics d’ampleur, comme celle qui est jugée actuellement à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), comme Dis-Leur vous l’avait expliqué ICI. Dans cette affaire de pillage, parmi huit protagonistes, les dirigeants d’une société de négoce sétoise sont poursuivis pour “mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé” ; “travail dissimulé en bande organisée” et “blanchiment”.

Autour de l’étang de Berre, à côté de Marseille, en 2024, les gendarmes maritimes avaient mis au jour un trafic organisé autour d’une vingtaine de pêcheurs non professionnels avaient pillé dans cet étang de Berre quelque 24 tonnes de palourdes en moins d’un an pour les revendre au noir. À raison de 100 kg tous les deux jours. Notamment à des restaurateurs ou directement à des consommateurs. Le préjudice ? Plus de 100 000 € Et sans doute plus de 700 000 € de valeur à la vente.

Olivier SCHLAMA

À lire également sur Dis-Leur !

Hérault/Bouches-du-Rhône : Un important réseau de pêche illégale de palourdes démantelé