Coup de coeur pour l’oeuvre de Samuel Bollendorf. Jusqu’au 14 septembre, se tient la 37e édition de Visa pour l’Image à Perpignan. Dans différents lieux accessibles au centre-ville, 25 autres expos gratuites de photographes remarquables qui éclairent la compréhension du monde. Et son humanité.

Indignez-vous ! : le “festivalier” de Visa pour l’Image, 37e du nom, sirotant son petit noir à la terrasse du café qui jouxte le Couvent des Minimes, à Perpignan, ce dimanche, s’abreuve d’une lecture saine, celle du sage Stéphane Hessel, qui fut un best-seller en 2010.

“Les gens viennent à Visa parce qu’ils trouvent ici ce qu’ils ne trouvent plus ailleurs…”

Sur lui et les très nombreux autres visiteurs, Jean-François Leroy, cofondateur de Visa pour l’Image, plus prestigieux festival de photojournalisme, renchérit. À la question de savoir si tous ces malheurs du monde – dont Visa Pour l’Image se fait inlassablement année après année porte-parole – n’alourdit pas encore un peu plus le climat anxiogène, il réaffirme : “Non, pour les gens c’est une piqûre de rappel.” A celle qui s’impose d’elle-même, à savoir pourquoi autant de succès pour des images souvent choc, qui réveillent des consciences déjà bien éveillées, il cisaille de nouveau peu amène comme si les photos parlaient d’elles-même : “Les gens viennent à Visa parce qu’ils trouvent ici ce qu’ils ne trouvent plus ailleurs…” Ces guerres oubliées, au Soudan au Congo ou ailleurs. Et celle d’entre toutes : la bataille climatique.

Des images sans relief, pauvres, mal fagotées, celles que nous pourrions faire et publier sur les réseaux

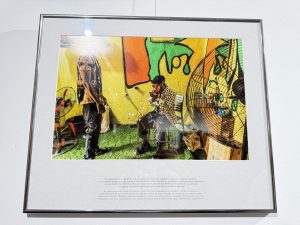

A ce propos, il faut aller voir de près les oeuvres – parce qu’il s’agit d’oeuvres ! – de Samuel Bollendorf qui montre, à travers son expo – l’une des 26 visibles à Visa jusqu’au 14 septembre – la crise climatique comme personne ne l’a fait avant lui : il a minutieusement choisi et encadré des images sans relief, pauvres, mal fagotées, celles que nous pourrions faire et publier, quoi. Avec, comme on le fait sur les réseaux sociaux, force émojis, qui disent l’émotion à partager, et hashtags directs. Jean-François Leroy dit seulement : “Son travail m’a interpellé et intéressé. C’est un travail de réflexion ; il a fait un vrai choix journalistique.” Qui s’apparente à un effet miroir même.

Ces petits messages choisis, parfois des SOS rageux, sidérés, pleins de désespoir clanés parmi des milliards sont autant de… réflexions d’un soi-même démultiplié. Ému par la catastrophe climatique que nous vivons en direct, que dit Samuel Bollendorf dans son #paradise, le nom de cette expo et celui de cette ville californienne rayée de la carte en 2018 après un impensable mégafeu pour sensibiliser son monde qui ne veut pas la fin d’un monde ?

Malgré l’information permanente sur le sort global du monde, la sidération et le déni restaient de mise”

Il part d’un constat : (…) “L’ours polaire dérivant sur son iceberg qui fond ne réussit pas à sensibiliser l’opinion. Ces images sont sûrement trop lointaines, elles ne parviennent pas à affecter nos préoccupations intimes ni à changer nos modes de vie. Les catastrophes se multiplient sous nos yeux, dans le flux permanent des images. En enquêtant sur la catastrophe des incendies de la ville de Paradise en Californie, j’ai pu constater combien, malgré l’information permanente que nous recevons sur le sort global du monde, la sidération et le déni restaient de mise. Mais alors, quel langage photographique trouver pour traduire le global dans l’intime ?”

#paradise échafaude une archive de la catastrophe climatique”

Un ouragan à Acapulco ; des voitures emportées en Grèce ; une femme qui tente de sortir de sa voiture menacée par les eaux qui montent lors de la fameuse inondation à Saragosse en 2023 ; une famille qui revient visiter sa maison dévastée après les incendies mémorables à Los Angelès en Californie en ce début d’année ; un habitant privé de tout logement après le passage meurtrier du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024. Coulomiers où “l’eau monte encore” montrant une rue sous l’eau avec une rangée de voitures et l’une d’elles qui dérive douvement. Un drapeau français a été ajouté en émoji…

“J’ai décidé, ajoute-t-il, de rechercher, sur les réseaux, quelles images postaient ceux qui étaient atteints par la catastrophe, des États-Unis à la Chine, du Brésil à la Grèce, du Mexique à la France, explique-t-il encore. #paradise est constitué de photographies d’écrans qui donnent à voir et à lire parmi les images conversationnelles des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, TikTok ou encore Truth Social, les réceptions intimes de la catastrophe. On y lit le drame, la sidération, le déni, l’aveuglement individualiste, l’inconvenance du selfie, le complot, le mysticisme : l’Humanité. À la manière des Archives de la Planète d’Albert Kahn ou des real photos posteards que les Américains s’envoyaient au début du XXe siècle, #paradise échafaude une archive de la catastrophe climatique.”

Une expo qui montre le tragique, le trivial mais surtout l’essentiel : l’universel. En un mot : réussi. Visa a non seulement un ton. Mais un point de vue. En cela, opine enfin Jean-François Leroy “d’une certaine façon, Visa est un média à part entière…”

Ivor Prickett et Brent Stirton récompensés

Visa c’est de la photo. C’est aussi un Visa d’or news, attribué dans cette Mecque du photojournalisme à Ivor Prickett du New York times pour son travail sur la guerre civile au Soudan, respectant en cela le dogme du festival : le mise en lumière, parfois un peu trop esthétisante, des oubliés, des opprimés, des souffrants. Le Visa d’or magazine a été attribué à Brent Stirton, photographe sud-Africain de Getty Images sur son reportage sur le parc national de Virunga, plus ancien et le plus grand d’Afrique dans l’est de la République démocratique du Congo. Le prix de la ville de Perpignan Rémi Ochlik a été décerné à Alfredo Bosco pour son travail sur la lutte contre le trafic de drogues de synthèses en Irak.

“La plupart des citadins ignorent comment leur nourriture est réellement produite ainsi que sa provenance”

Nous avons beaucoup apprécié le travail de George Steinmetz, Nourrir la Planète. “Dans nos océans, dit-il, plus de 90 % des grandes populations de poissons ont disparu depuis les années 1950 en raison de la surpêche, et dans notre ciel, la production alimentaire est responsable de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Répondre aux besoins alimentaires toujours croissants de notre planète est devenu l’un des plus grands défis environnementaux de notre époque. Avec une population mondiale qui devrait atteindre 9,7 milliards d’habitants à l’horizon 2050 et l’essor du niveau de vie dans les pays en développement rapide, il est estimé que la production alimentaire mondiale devra doubler au cours des trente prochaines années. Comment y parvenir sans anéantir les quelques régions et créatures sauvages qu’il nous reste ?”

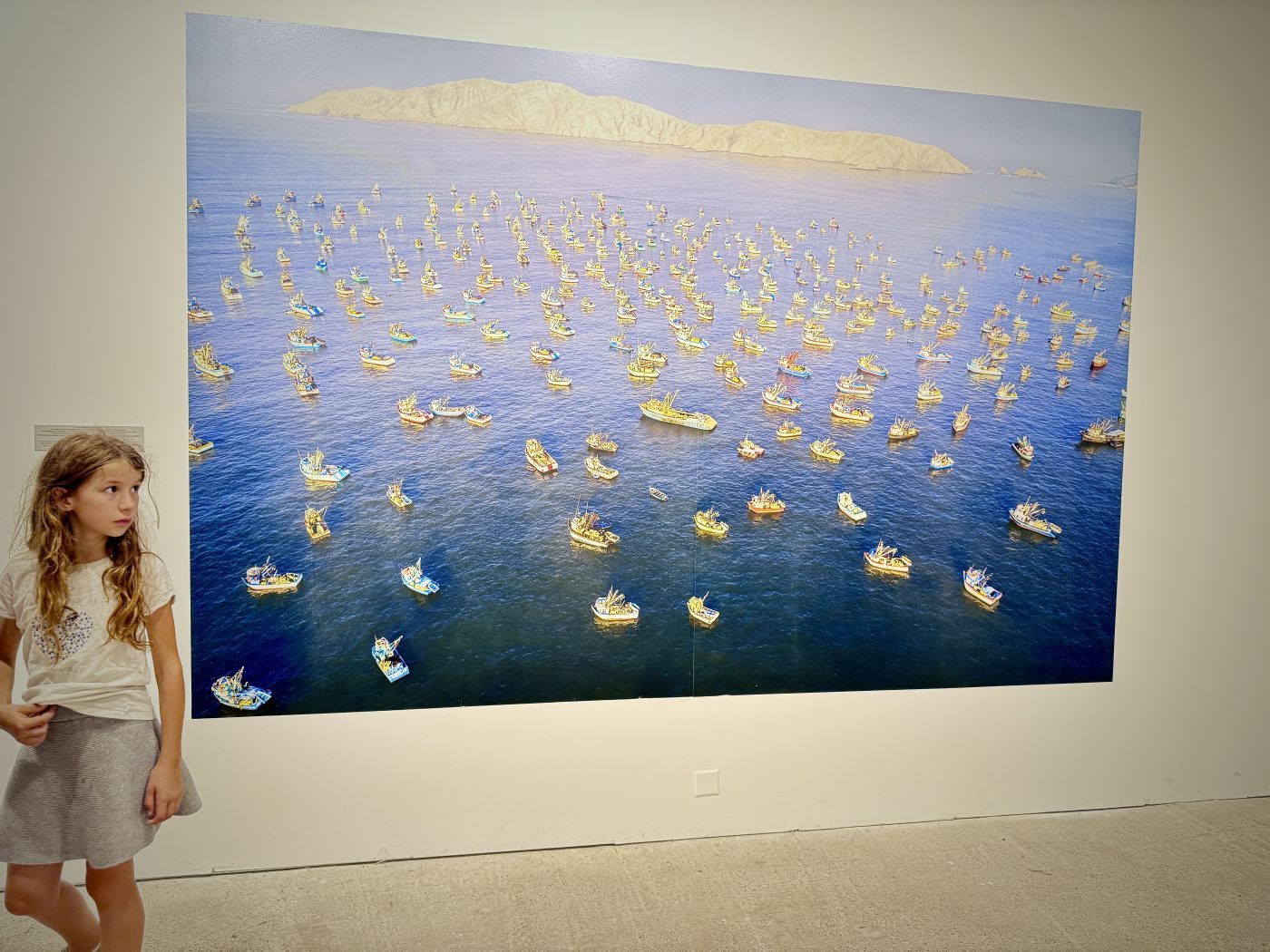

Les bateaux de pêche attendent que la mer soit calme pour sortir pêcher l’anchois péruvien.

C’est la plus grande pêcherie au monde en termes de volume. Ces petits pélagiques gras sont transformés en farine et huile de poisson, ingrédients essentiels dans l’alimentation du bétail et en aquaculture.

Environ 80% de la farine de poisson produite au Pérou est importée par la Chine, principalement pour les fermes aquacoles. George Steinmetz, Nourrir la Planète. Visa pour l’Image Ph. Olivier SCHLAMA

Ce projet met en lumière l’origine de nos aliments et la manière dont ils sont produits, et observe par ailleurs certaines conséquences écologiques et éthiques du système actuel (…) “la plupart des citadins ignorent comment leur nourriture est réellement produite ainsi que sa provenance. Ce projet cherche à donner plus de transparence au système alimentaire mondial afin de nous aider à faire des choix plus éclairés. Il est le résultat de dix années de travail sur le terrain dans plus de quarante pays où j’ai tout photographié, des pêcheurs aux pieds nus jusqu’aux serres futuristes.”

Tandis qu’une infime frange de la population s’arroge les richesses, des millions d’êtres humains vivent comme des bêtes”

Toute proche, à la maison de la Catalanité, Incontrôlables mégapoles Dacca, Kinshasa, El Alto-La Paz ne nous apprend rien sinon que “infernales et contemporaines, ces mégapoles sont nos sirènes contemporaines, analyse avec une étonnante lucidité Florence Broizat de Paris Match. De ce chaos nait un danger, celui des villes à deux vitesses, où tandis qu’une infime frange de la population s’arroge les richesses, des millions d’êtres humains vivent comme des bêtes”. Le poids des mots…

“À Kinshasa, en République démocratique du Congo, la misère n’a pas étouffé la créativité artistique d’un peuple résigné à l’incurie de pouvoirs publics rongés par la corruption. Abandonnée à elle-même, sillonnée de routes défoncées et de corps exténués, la ville de 17 millions d’habitants – sans doute plus en l’absence de recensement depuis 1984 – pulse de vie, de désir et d’oubli. À El Alto, en Bolivie, la communauté indienne Aymara ne cesse de venir grossir les rangs d’une mégacité qui autrefois n’était qu’un quartier. Suspendue à 4 300 mètres d’altitude, menacée d’asphyxie par une croissance exponentielle, El Alto court après la modernisation tout en restant fidèle aux traditions. À Dacca, capitale du Bangladesh, 2000 migrants fuyant les calamités climatiques et la pauvreté affluent chaque jour. Les bidonvilles étendent leurs tentacules au cœur de la ville. Dans cette mégalopole grise à la densité la plus folle au monde – 40 000 habitants au kilomètre carré -, l’espoir a le goût du labeur, les métiers l’äge du début du XXe siècle.”

Comme le disait Stéphane Hessel, “le motif de la résistance, c’est l’indignation”.

Olivier SCHLAMA

À lire également sur Dis-Leur !

Succès de Phot’Aubrac : “La photo est un prétexte, ce festival est fait de rencontres…”

Photographie : Un Canault relie Sète à Paris et le Visa expire à Perpignan