Les Harkis ont vécu marginalisés depuis 1962 avec des conditions de vie parfois indignes, du camp de Rivesaltes jusqu’à la cité du Réart, en passant par le hameau dit de forestage. C’est sur ce lieu de vie peu connu que Julie Savelli, enseignante-chercheuse à Montpellier III, a recueilli des témoignages inédits. Un travail de mémoire que salue Kader Goutta, président de Mieux vivre à Rivesaltes, et qui sera présenté au Mémorial, le 25 septembre, montrant, aussi, toute la puissance de vie de ces familles.

En écho à la Journée nationale d’hommage, le Mémorial de Rivesaltes (P.-O.) organise le 25 septembre une journée dédiée aux Harkis, Mozghanis et aux personnels de diverses formations supplétives et assimilés qui ont combattu auprès de l’armée française notamment au cours de la guerre d’Algérie. Baptisée Harkis : une Fidélité blessée, Une Mémoire en Marche, elle propose, entre autres à 20 heures une conférence de Julie Savelli.

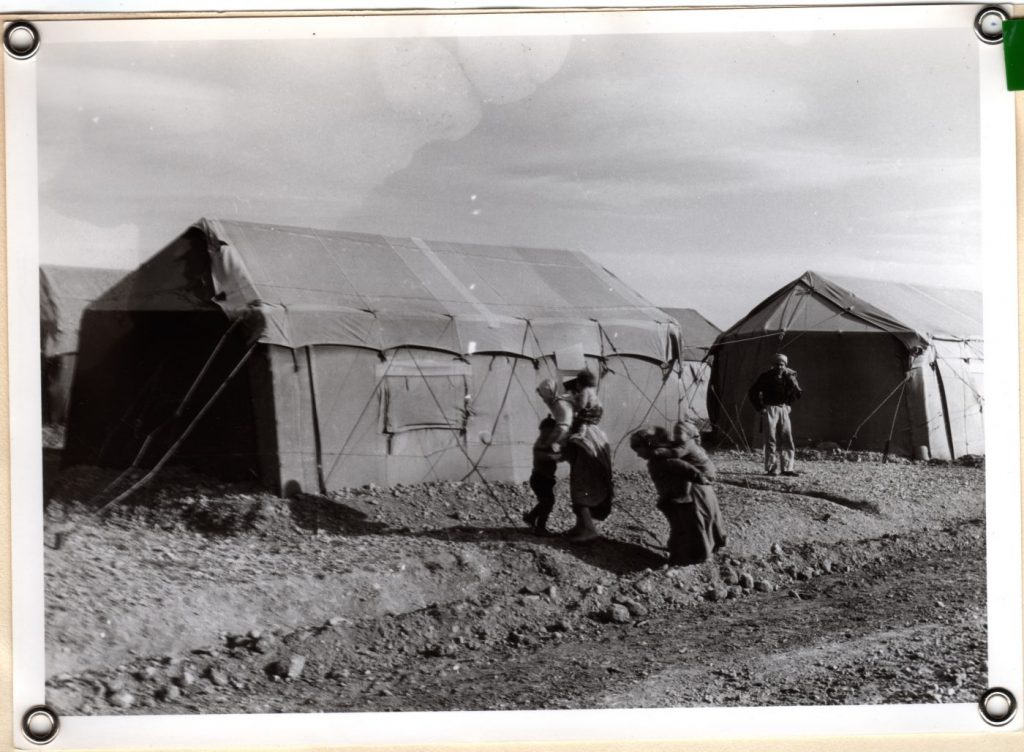

Le camp de Rivesaltes fut entre 1962 et 1964 le plus grand centre de reclassement de France pour les anciens harkis et leurs familles. Quelque 22 000 d’entre eux séjourneront ainsi à Rivesaltes dans des conditions indignes. En cette journée nationale d’hommage, le Mémorial se dit “fidèle” à sa mission de réparation de cette mémoire souffrante en proposant une soirée en plusieurs temps, mêlant art, littérature et recherche scientifique.

“L’important, c’est que la mémoire de cette époque ne soit pas oubliée”

Dans le cadre du dispositif CNRS au musée, la chercheuse Julie Savelli a mené une résidence au Mémorial du camp de Rivesaltes, en 2024 et 2025. Elle présentera ses travaux visant à documenter l’après-camp de Rivesaltes et, notamment, le hameau de forestage de Rivesaltes (1964-1976) et la cité del Réart (1977-2016). Le témoignage filmé de Kader Goutta, fils de Harki, sera projeté en sa présence. Ce dernier, président de l’association Mieux vivre à Rivesaltes, et à la retraite de la mairie de Rivesaltes, dit à ce propos : “J’ai apprécié le travail de Julie Savelli. L’important, c’est que la mémoire de cette époque ne soit pas oubliée. C’est aussi un hommage à certains anciens de mon association de chibanis qui sont décédés.”

“Le plus dur, ça a été le hameau de forestage”

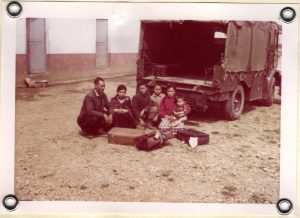

Bien sûr, il redit que les Harkis “ont été très mal accueillis ; en 1962, on habitait sous des tentes ; ensuite, on nous a mis dans ce camp jusqu’en 1964 ; ensuite, ils nous en ont écartés, juste un peu, au hameau de forestage. On y est restés jusqu’en 1976. Quinze ans. On a été laissés dans l’abandon total. A travers le travail de Julie, on ressuscite ce hameau de forestage sur lequel il y a très peu d’éléments. Et, enfin, on a été logés à la cité du Réat où nous sommes restés, 25 familles en tout, 36 ans {ensuite, les familles concernées ont intégré d’autres cités, Ndlr}. Encore une fois, on a été placés loin du village, abandonnés… J’ai aussi témoigné pour dire que beaucoup de Harkis ont fait la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie”. Avec sans doute quelque 150 000 morts. “Rapatriés d’Algérie, ils ont été parqués, à Rivesaltes, ou ailleurs dans d’autres camps, comme des animaux. Le plus dur, ça a été le hameau de forestage.”

“Au Mémorial (…) il n’y avait rien sur l’après-camp”

Julie Savelli, enseignante-chercheuse au département cinéma, audiovisuel, nouveaux médias à l’université Montpellier III qui a obtenu la possibilité d’une résidence en 2024 et 2025 à travers une délégation CNRS au musée, dit : “Dans mon projet de recherche-création, j’ai mobilisé le film, la photographie, pour relayer ces recherches. J’ai eu une approche décomplexée de l’histoire. Au centre de ressource du Mémorial il y a énormément de choses concernant 1962 à 1964 où 22 000 Harkis ont transité par Rivesaltes avant d’être envoyés ailleurs ; il y a beaucoup d’archives. En revanche, cela s’arrête en 1964.” Rien sur l’après-camp. Sur le site, le hameau dit de Forestage prend le relais en 1964. On y loge des familles qui travaillent pour l’ONF, l’Office national des forêts. Seulement 25 parce que le modèle de hameau de forestage est pensé pour ce maximum.

“C’est une mémoire des générations qui sont issues du rapatriement d’Algérie”

Pour ce faire, Julie Savelli a travaillé, elles, avec cinq de ces familles. “Ma proposition a été d’essayer de documenter la vie dans l’après-camp de Rivesaltes pour ces familles qui y sont restées et qui y ont été logées dans le hameau de Forestage, soit entre 120 à 150 personnes sur les 22 000 personnes qui y sont passées. Personne ne le connaît, ce hameau de forestage, mais il a été construit à même le camp. Ce sont des préfabriqués, construits en 1964 qui accueilleront donc des familles jusqu’en 1976.” Il n’existe aucune archive. Ni photos, ni listes, rien sur les conditions de vie. “J’ai réalisé un travail de collecte de témoignages auprès de cinq familles qui vivent toujours à Rivesaltes et qui ont vécu au hameau jusqu’en 1976. Certaines y sont nées ; d’autres avaient deux ans quand elles y sont arrivées ; c’est une mémoire des générations qui sont issues du rapatriement d’Algérie.” Julie Savelli a aussi collecté des “témoignages filmés, des archives privées”.

Avoir“rendu visible et documenté l’existence de ce hameau de Forestage dont beaucoup de gens ignoraient l’existence voire la remettait en question”

Quand le hameau ferme, ces familles sont alors relogées dans les 25 maisons de la cité du Réart avant que celle-ci ne soit détruite en 2016 après d’innombrables inondations ; cette cité ayant été construite sur une ancienne décharge située en zone inondable… “Par la suite, les autres familles harkies ont été reclassées autour des mines du Nord, dans des bassins de vie où il y avait de l’industrie textile, de la sidérurgie… Et dans d’autres hameaux de forestage ; il en existe 70 dans l’Hexagone notamment dans le Sud de la France et en Paca.” L’originalité du travail de Julie Savelli est d’avoir “rendu visible et documenté l’existence de ce hameau de forestage dont beaucoup de gens ignoraient l’existence voire la remettait en question en allant chercher des témoins encore vivants”.

“Une période de réparation, de reconnaissance”

Ce qu’il ressort de ce travail de mémoire ? “Aujourd’hui, nous sommes dans une période de réparation, de reconnaissance, où, enfin, grâce à un certains nombres de lois, comme celle de 2022 ou la récente condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l’Homme à propos des conditions de vie” “incompatibles avec le respect de la dignité humaine”, dans le camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne, où ils avaient été reçus à leur arrivée d’Algérie dans les années 1960-1970. En 2021, aussi, le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, avait brisé 60 ans de déni et d’humiliation en demandant “pardon“, reconnaissant “leur singularité héroïque dans l’histoire de France”. En 2001, déjà, Jacques Chirac affirme que “la France n’a pas pu sauver ses enfants de la barbarie” au sujet des massacres.

Quand il y a intégration dans la société, c’est par le sport, notamment par le rugby. Mais c’est marginal dans une fratrie qui compte de cinq à dix enfants”

Julie Savelli poursuit : “Tout ceci cristallise l’attention sur l’histoire des familles harkies avec le souhait de réparer, en versant des indemnités, ce qui est nécessaire ; certains ayant perdu 20 ans de leur vie dans des camps et des hameaux ; autant dire qu’ils n’ont pas fait d’études pour la plupart ; certains étaient déscolarisés ; il n’ont pas eu du tout les mêmes possibilités que les autres enfants et leurs propres enfants le paient aussi, vu le retard accumulé. Il s’agit aussi de saluer leur résilience. Dans toutes les familles, il y a, a minima, un suicidé, un rapport aux addictions chez la plupart des gamins, de l’illettrisme. Et un ou deux qui arrivent à s’en sortir. Quand il y a intégration dans la société, c’est par le sport, notamment par le rugby. Mais c’est marginal dans une fratrie qui compte de cinq à dix enfants.”

Ces Harkis, qui ont été mis à l’écart du village depuis 1962, “ont subi une ségrégation socio-spatiale”, qualifie-t-elle. Il faut reconnaitre ces traumatismes et aussi à évoquer cette grande capacité à résister, à se battre, à continuer d’exister dans ces conditions de vie… “Accueillir la puissance de vie de ces familles.”

Nous, les Goutta, on a pu s’en sortir, parce que l’on jouait au rugby, ce qui nous a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de Harkis sont restés au bord de la route…”

Ce malheur a aussi fleuri de cas de résistance. Avec des individus qui ont pu s’en sortir comme justement Kader Goutta. “Oui, mais nous, les Goutta, on a pu s’en sortir, confirme-t-il, parce que l’on jouait au rugby, ce qui nous a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de Harkis sont restés au bord de la route ; qui se sont suicidés ou se sont retrouvés en hôpital psychiatrique… Ils n’ont pas eu la chance, comme nous, de jouer au rugby.”

Pourquoi ces Harkis ont-ils transités dans des camps ? Cela s’est fait dans l’urgence au moment du rapatriement, suite à la guerre d’Algérie. Il s’agissait donc de leur trouver vite un logement ; les pouvoirs publics avaient aussi à gérer un flux de population nouvelle ; et s’inquiétaient d’éventuel conflits pouvant naître avec une immigration algérienne plus traditionnelle. Sans oublier les menaces prégnantes de l’OAS, etc. Mais cela n’exonère pas la France des conditions de vie indignes qui leur ont été proposées. Selon les sources, sur les 180 000 à 250 000 Harkis, entre 20 000 et 40 000 parviennent à trouver refuge en France à la fin de la guerre d’Algérie. Ce travail de mémoire est aussi une réparation.

Olivier SCHLAMA