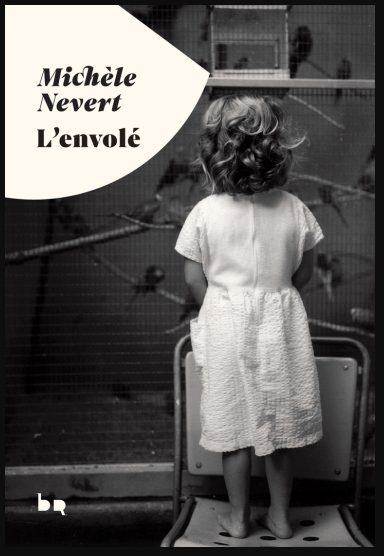

Psychothérapeute et professeure au Département d’études littéraires de l’Université du Québec, Michèle Nevert a plus d’une fois prêté sa voix aux personnes souffrant de troubles psychiatriques. Après une maîtrise de lettres et de linguistique, elle se spécialise en effet dans le langage lié aux troubles mentaux. Son doctorat à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès lui permet de prendre son envol pour Montréal où elle mène une carrière universitaire. Son premier récit autobiographique, à paraître fin août (aux éditions du Rouergue), concrétise un devoir de mémoire envers son frère disparu, alors que “faire le récit de cette tragédie paraissait une tâche insurmontable .” L’auteur nous livre les origines de l’écriture de L’envolé, au gré de ses expériences et de ses silences.

Vous êtes née à Villefranche-de-Rouergue et avez fait vos études à Toulouse. Pourquoi ensuite avoir choisi Montréal ?

Je suis partie au Québec grâce à mon directeur de thèse, Jean-Luc Nespoulous (directeur du Laboratoire universitaire Jacques-Lordat à Toulouse-Le-Mirail) qui m’a mise en contact avec un important chercheur québécois (André-Roch Lecours). Ce médecin spécialisé en neuropathologie, à qui l’on avait proposé la direction de l’hôpital de la Salpêtrière, était en train de monter un centre de recherche sur les interactions entre cerveau et langage (oral et écrit) et les perturbations du langage.

Comme je m’intéressais au langage et aux textes singuliers d’individus souffrant de maladies mentales, j’ai intégré comme étudiante son centre de recherche et pu réaliser mon doctorat à l’aide d’une bourse du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. J’ai par la suite obtenu un poste de professeure en études littéraires à l’Université du Québec, à Montréal et décidé de rester vivre au Québec.

Je découvrais Raymond Devos sur scène et j’étais émerveillée par les jeux et les torsions qu’il faisait subir à son tour au langage”

Pourquoi cette spécialisation dans l’étude du langage lié aux troubles mentaux ?

Parallèlement à mes études de lettres modernes et de linguistique à Toulouse, j’ai effectué des remplacements d’éducatrice spécialisée et commencé une formation de psychothérapeute. Dans ce cadre, j’ai côtoyé des adolescents et des adultes souffrant de difficultés psychologiques parmi lesquels certains, atteints de schizophrénie, présentaient un langage singulier.

À la même époque, je découvrais Raymond Devos sur scène et j’étais émerveillée par les jeux et les torsions qu’il faisait subir à son tour au langage. D’un pôle à l’autre de cette écriture que l’on pourrait dire indocile, je me suis penchée sur les manipulations que certains humoristes, écrivains ou personnes atteintes de troubles mentaux infligent au langage, et je leur ai consacré plusieurs ouvrages.

Le 20 août paraîtra votre roman L’Envolé. Le récit de la perte de votre grand frère. Vous confiez ne pas avoir assisté aux funérailles. Est-ce quelque chose qui vous a été imposé ?

À l’époque du décès de mon frère aîné, il n’y a ni psychiatre ni psychologue à Villefranche et dans la violence du choc qui frappe mes parents, on ne sait pas très bien comment faire avec une petite fille de 7 ans qui vient de perdre son frère.

À l’époque du décès de mon frère aîné, il n’y a ni psychiatre ni psychologue à Villefranche et dans la violence du choc qui frappe mes parents, on ne sait pas très bien comment faire avec une petite fille de 7 ans qui vient de perdre son frère.

Dès la journée fatidique, on m’a emmenée chez une proche de la famille qui s’est chargée de m’informer de la terrible nouvelle. Elle a transformé le drame en une forme de concours qu’il aurait gagné – avoir été choisi par le bon Dieu pour devenir un de ses anges -, en intimant de ne jamais en parler à mes parents. L’effet a été immédiat, j’ai perdu tout souvenir de nos sept années partagées et même de quelques-unes qui ont suivi, et respecté toute ma vie l’injonction.

Vous avez retrouvé des souvenirs de cette période ?

Non jamais. Aussi, et en l’absence de souvenirs et, qui plus est, du peu d’anecdotes rapportées, faire le récit de cette tragédie paraissait une tâche insurmontable. La seule façon peut-être d’y parvenir, c’était de passer par la fiction. C’est pourquoi L’Envolé est un texte hybride dont la forme littéraire emprunte à l’autobiographie, à l’histoire familiale et à la fiction. Autrement dit, c’est un récit d’autofiction qui joue des frontières réalité-imaginaire, comme il joue de façon kaléidoscopique avec les époques.

Puisqu’il me fallait passer par la fiction et pour bénéficier d’un vaste espace j’ai puisé dans la littérature, mais aussi la chanson, le cinéma, la poésie. J’ai convoqué des auteurs et des autrices ou plutôt des œuvres qui allaient nourrir mon propre texte, permettre au deuil barricadé d’émerger, d’aider au surgissement des émotions enfouies, mais aussi de donner le coup d’envoi à cette quête. C’est Le Cantique des Oiseaux, un conte médiéval de la fin du XIIe siècle écrit en persan par Attâr, le premier poète iranien d’importance, qui ouvre la voie.

Votre frère aimait beaucoup les oiseaux. Est-ce que vous avez ainsi construit un rapport particulier avec les oiseaux ?

Le Cantique des Oiseaux raconte la quête de milliers d’oiseaux partis pour un très long voyage, difficile, dangereux, à la recherche de leur merveille, le Simorg qui deviendra l’emblème de la Perse. Dans ce long poème mystique, le poète et le guide se confondent et prennent la forme d’un oiseau (une huppe). Or j’avais besoin d’un élément qui allait permettre de me rebeller contre l’interdit, l’injonction qui m’avait été faite de ne jamais parler de ce frère, et que j’ai toujours respectée jusqu’à l’écriture de ce livre.

Ainsi, l’oiseau est l’élément commun à l’histoire familiale, la littérature et l’écriture de L’Envolé. C’est aussi l’oiseau m’a servi de guide. Tout le long du texte, ils mènent la marche, ouvrent le passage, montrent la route, avec les va-et-vient qui me conduisent à travers le temps et les lieux.

Est-ce que la chute a pris une place particulière dans votre vie ? Est-ce qu’une certaine peur s’est développée et s’illustre dans vos rêves, vos sujets de lectures ?

Non, rien de particulier dans les rêves, dont, par ailleurs, je ne me souviens que rarement. Mais la mort de mon frère aîné a hanté toute ma famille et toute notre vie, même si entre nous, parents et enfants, nous en parlions très peu. À la suite de son décès, il y a eu beaucoup d’interdits, tout étant susceptible de devenir dangereux : courir, grimper, faire du vélo, etc. J’ai moi-même plus tard projeté ces craintes sur mes enfants, craignant qu’il leur arrive un accident, de tomber, de se faire mal…

Avez-vous déjà tenté une forme de communication avec votre frère, pour être plus proche de lui ? Par l’art, les rêves…. malgré cette perte de mémoire ?

Malgré une longue analyse et une formation de psychothérapeute, aucun souvenir n’est jamais remonté. On peut penser que la violence du choc et de la perte fut telle qu’il valait mieux ne pas chercher à revivre cette souffrance-là. Ceci dit, l’écriture de ce récit, dans lequel je m’adresse directement à mon frère disparu, a bien pour but, voire pour effet de le faire revivre, tout au moins d’empêcher qu’on l’oublie.

Propos recueillis par Clara VENNAT pour Dis-Leur !

Vous pourriez lire aussi :

Grands entretiens : Fabienne Laheurte fait “rêver les gens sur le monde”